ドラゴンの掟

その壱: 腎後性を否定してから、腎前性を疑え

その弐: 脱水の身体所見を見逃すな

その参: 漫然と外液負荷を続けるな

術後の尿量が少ないと感じたら

外液の補充?

尿量は、循環血液量が保たれているかどうかを判断する最も簡便で重要な指標と言えるでしょう。術後管理においては、0.5 mL/kg/hr以上の尿量を目安とすることが多いです。術直後の患者を診る際には、バイタル、ドレーン、意識レベルなどと同時に、必ず導入カテーテルに尿が流出しているかチェックするようにしましょう。例えば、体重50kgの患者が、術後2時間で50mL以上の尿量が得られていなければ、アクションを起こす必要があります。

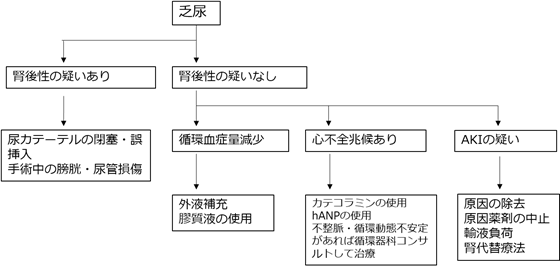

「尿量が少ない!」と気が付いたら、まずは簡単なことからチェックしていきます。乏尿の鑑別として、一般的に腎前性、腎性、腎後性を考えますが、消化器手術直後という病態に限って言えば、ほとんどは腎前性の乏尿です。ただし、すぐに「循環血液量の減少=輸液負荷」と決めつけるのではなく、単純な原因を第一に除外しておくと良いでしょう。つまり、バルーンカテーテルがきちんと挿入されているか、途中で閉塞していないかは必ず自分の目で確認します。よく分からなければ、ブラダースキャンや超音波で、膀胱や腎盂尿管の拡張がないかを確認しましょう。

次に、手術の内容をよく思い出しましょう。尿管や膀胱の損傷を来たす領域に操作がおよぶような手術であれば、尿が腹腔内に漏れ出ていないかどうかを考えなければなりません。腹腔内にドレーンが留置されていれば、排液量をチェックしましょう。よく分からなければ、インジゴカルミン溶液を静脈投与することで、尿が紫色に変化する性質を利用して、ドレーンから尿が流出していないかを診断する方法もあります。

「腎前性=輸液負荷」ではない

カテーテルを伝って落ちてくる尿の状態を観察し(厳密には、尿比重計を用いて測定しますが)、濃縮された尿(色が濃い)を認めている場合には、腎前性を疑って対処することになります。

腎前性の尿量減少は、腎臓動脈に流入する循環血液量の減少を意味します。最も考えやすいのは脱水ですが、「乏尿=外液負荷」という短絡的な対応ばかりしていると、そのうち痛い目に遭います。確率論で漫然と術後管理を行うのではなく、脱水を疑ったら、それを支持する身体所見(頻脈、口渇、粘膜や皮膚の乾燥、血圧低下など)があるかどうか、総合的に評価しましょう。

術直後の管理を集中治療科や麻酔科の先生が担当してくださる病院もありますが、基本的には術後管理は外科医の仕事です。責任を持って、術中の輸液量も把握しておく必要があります。初期研修で麻酔科をローテ―ションとした際に、術中に必要な輸液量を計算したことがあると思います。覚えているでしょうか?

術前の脱水補正分 + 術中の喪失・サードスペース移行分 +出血量×3 +維持輸液分

出血量やリンパ液の量が多く、術中の輸液量が明らかに不足している場合には、細胞外液を用いて不足分を速やかに補正します。ただし、上記の計算式は、あくまでも理論上の必要量です。例えば腹膜炎の手術では、術後の腸管麻痺など、個人差が大きく、理論値よりも多量の輸液が必要になることもあります。術後の尿量を見ながら、その調整を行っていくわけです。

処方例

具体的には、ソルアセト®Fなどを20mL/hで開始し、2時間ごとに尿量を測定し0.5mL/hを下回る場合には40、60mL/hと増量していきます。筆者らの所属する病院では、術後はルーチンに外液を側管につないでおき、夜間帯も尿量指示に従ってナースが外液負荷量を増減しやすいようにしています。

外液負荷に反応しない場合は慎重に

さて、問題は外液負荷を行っても尿量が得られない場合です。大量の外液負荷を続けていると、急性心不全に陥ります。術後から6時間経過しても目的とする0.5mL/kg/hrの尿量が得られない場合には、漫然と外液負荷量を増やすのではなく、心機能、腎機能、血漿浸透圧、ドレーン排液の性状・量、麻痺性イレウスの程度などを総合的に評価する必要があります。

頸静脈の怒張、下肢の浮腫、SpO2の低下などの所見をとることはもちろん、心エコーやX線で心拡大と肺静脈のうっ血などを評価します。心不全徴候を認めた場合には、カテコラミンの持続投与、利尿薬投与を検討します。高齢者などは特に心疾患の既往がなくても、術後の外液負荷が大きな負担になり得るため、心電図でR-R間隔が不整になっている場合には心房細動やPSVTなどの不整脈が出現していないか、注意する必要があります。

術前や術後の血液喪失が多かった場合や、低栄養の患者ではアルブミン値が低下し、膠質浸透圧が低下している可能性もあります。血算と生化学検査を確認した上で、輸血やアルブミン製剤の使用を検討します(緊急時以外は落ち着いて適正な利用を心掛けましょう)。

術中リンパ液が多くなかったか?

食道癌の術後合併症としてリンパ液が多量の胸腔内に漏出する「乳び胸」は有名ですが、腹部の手術でもリンパ節郭清後に多量のリンパ漏を認めることがあります。特に、腹部の乳び槽に近づくほどそのリスクは高まります。大動脈周囲リンパ節、総肝動脈周囲リンパ節の郭清後などは要注意です。ドレーンから多量のリンパ液が排出される場合には、脱水による尿量減少に陥りますので、やはり外液負荷を増やす必要があります。ただし、リンパ管のリンパ液量は循環血症量に比例して増加します。外液負荷量を増やせば、その分リンパ漏の量も増える場合がありますので、術直後の炎症が落ち着いてきたら、利尿薬などを使用して尿量の増加を目指します。

循環動態不安定の場合

カテーテルトラブルや腎後性の原因が否定できた場合に、尿量がほとんど得られないような極端な乏尿、さらに血圧低下や脈拍の上昇(または徐脈)を伴うような循環動態が不安定な場合には、迅速な対応が必要です。一人で対処しようとせず、手の空いている外科医に声をかけて原因検索を急ぎましょう。術後出血はないか、心血管系のトラブルは発生していないか、身体所見から原因が特定できなければ、すぐに採血、エコー、X線検査、心電図など基本的な検査を行います。

術後の急性腎障害(acute kidney injury; AKI)

AKIは、ICUでの重症患者管理において致死率の高い因子として注目されるようになりました。消化器外科術後に限ってはそれほど発生が多いわけではないですが、その他の合併症を引き起こす原因になり得ること、慢性腎臓病(CKD)への移行や将来的な透析リスクの増加などの関連が示唆されています。有効な治療も確立していないことから、何より予防が重要です。

リスク評価として、術前の併存症をチェックしておく必要があります。CKDはもちろん、高血圧、糖尿病、末梢血管障害など動脈硬化を認める患者、心不全、ACE阻害薬、ARBの内服は、リスクと言われています。また、術直前に造影剤を使用した場合や、術中の大量出血(および赤血球輸血)もリスクになります。このような背景の患者には、腎機能障害を引き起こす薬剤の使用は極力控えるようにします。鎮痛薬は、NSAIDsよりアセトアミノフェンやオピオイドの方が腎機能障害は少ないと考えらえています。術後に使用する機会は少ないですが、バンコマイシンやアミノグリコシド系の抗菌薬の使用も、AKI予防の観点からは避けるべきでしょう。使用する場合は、血中濃度のモニタリングをしながら容量を調節していく必要があります。

かつては、低容量ドパミンが周術期腎保護作用を有すると言われたこともありますが、いくつかのシステマティックレビューの報告1)では否定されています。ループ利尿薬や心房性ナトリウム利尿ペプチドもあまり質の高いエビデンスはなく、現時点で、AKIの治療に有効な治療法は確立していません。循環動態と尿量のバランスを保つように管理を行い、病態に応じて持続的血液濾過透析法(CHDF)などの腎代替療法を検討することになります。

腸管麻痺と心不全のダブルパンチは危険!

術後の乏尿に対して、漫然と外液を負荷し続けたことによって、急性心不全を引き起こしてしまうことがあります。そのような場合は通常、輸液量を減らし、利尿薬をこまめに投与して、可及的速やかに余剰な水分を身体から除去するようにします(第10講参照)。しかし、消化器術後患者においては、術後の腸管麻痺が遷延していると、IN-OUTバランスに苦労することになります。腸管麻痺が強いと、高度の血管内脱水の状態となり細胞外液の補充を要しますが、そこに心不全が合併してくると安易に外液負荷ができません。入れば良いのか、出せば良いのか、非常に悩ましい病態です。このような危険な状態に陥ってしまった場合には、カテコラミンや心房性利尿ペプチドなどを使用しつつ尿量を最低限保ちながら、ゆっくり入れてゆっくり出すということになります。電解質、腎機能、胸部のX線所見をこまめにチェックして、慎重に輸液管理を行っていきましょう(図2-4)。

高齢患者の増加に伴い、術後の腸管麻痺と急性心不全のどちらもリスクが高い患者の手術機会が増えています。術前の心機能や患者の全身状態を必ず確認してから、外液負荷の指示を出すように心がけましょう。

コメント